陳光馓子

在寧陽,“陳光馓子”的香氣已飄百年。這門始于清朝同治年間的祖傳手藝,經手工和面、捋條、盤條等十五道工序制成,是寧陽百姓走親訪友的伴手禮,卻因“擺地攤”模式長期困在溫飽線。如今,它不僅擁有注冊商標、獲評“寧陽名吃”,更蛻變為小作坊示范店,背后是寧陽縣市場監管局對食品“三小”(小作坊、小餐飲、小食雜店)精準指導、用心服務的生動實踐。

從“地攤困境”到“進店合規”

十幾年前,陳光的馓子攤無固定經營場所,操作臺露天擺放,衛生條件堪憂,客源僅靠過路行人零星購買。彼時的馓子生意,正深陷“守著百年手藝卻賺不到錢”的低谷。

轉折發生在2017年,縣市場監管局八仙橋市場監管所開展食品安全常規檢查時,發現了陳光的馓子攤。看著簡陋環境與冷清生意,執法人員既指出衛生、證照等不合規問題,又結合手藝優勢,提出“升級改造、進店經營”的建議。

從“攤”到“店”,首要是破解選址與裝修難題。市場監管人員全程“手把手”幫扶:選門店,設計布局,細化加工區、售賣區,規劃排煙設施。硬件落地后,全程指導陳光準備材料、跑審批流程,協助其順利辦理營業執照和食品經營許可證。2017年底,陳光的馓子店正式開業,徹底告別“風吹日曬”的地攤時代,生意比擺攤時好一大截。

從“無牌經營”到“品牌賦能”

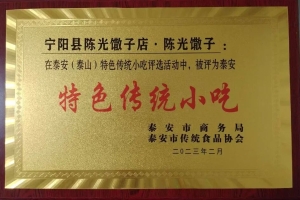

“店開起來了,怎么讓老手藝走得更遠?”正當陳光一籌莫展時,執法人員已經化身“服務員”:幫他查商標注冊流程、分析同類品牌、優化設計方案,手把手準備材料,多次往返推進審核。2022年,“陳光老陳家”商標成功注冊,百年手藝終于有了“法律身份證”。工作人員還幫他設計合規包裝,標注配料、生產日期、保質期等信息,修改宣傳用語避免不實表述,定制外包裝箱,為線上銷售鋪路。

如今,“陳光老陳家”馓子通過網絡銷往全國多省,并頻頻亮相地方美食評選、廟會、美食節,成了“寧陽特色名吃”。陳光的店也成當地小作坊示范店,為其他小作坊經營者提供培訓指導,帶動傳統美食行業形成“比規范、創品牌”的氛圍。

從“單點突破”到“模式推廣”

食品“三小”是食品市場的重要部分,也是傳承地方特色美食文化的關鍵載體,做好其監管服務,既關系群眾舌尖安全,也關乎經營者生計。過去不少食品“三小”經營者因缺專業知識和資源,面臨合規難、發展難,甚至徘徊在違法邊緣。對此,寧陽縣市場監管局始終堅持“監管不是目的,服務與規范才是核心”,不搞“一刀切”執法,將指導幫扶貫穿始終。

縣市場監管局將繼續深化“指導先行、幫扶跟進、監管兜底”模式,聚焦食品“三小”發展痛點難點,推出更多精準舉措,既守牢食品安全底線,又為經營者搭建成長階梯,讓更多傳統美食手藝在合規中煥新,讓小作坊做成大產業、小生意創出大品牌,實現食品安全與經營者發展“雙贏”。